|

Heuschrecken, Käfer und Wespen

von Dr. Heinz Schröder

Herausgegeben

von der Delphin - Naturbücherei

|

Anmerkung:

In diesem, vor über

40

Jahren erschienenen Buch, wird u.a. mit sehr schönen Abbildungen die Gruppe der

Hautflügler beschrieben.

Neben den Staaten

bildenden-

wird auch eine Reihe von solitär lebenden Wespenarten aufgeführt.

Aus dem Kapitel

Hautflügler (Hymenoptera) habe ich für Sie Text und Abbildungen der im

Buch beschriebenen Ameisen- und Wespenarten übernommen.

Grammatik,

Schriftweise und Bilder wurden direkt aus dem Buch übernommen.

Viel Spaß beim Lesen

!

|

Hautflügler

(Hymenoptera)

|

|

Die Hautflügler, zu denen so bekannte Insekten wie die Bienen, Wespen,

Hummeln und Ameisen gehören, stellen für den Menschen wohl die nützlichste

Insektengruppe dar. In erster Linie trifft dies für die Honigbiene zu. Ihr

größter Nutzen liegt jedoch nicht, wie zu vermuten wäre, in der Produktion von

Honig. Weitaus wichtiger und für sehr viele Pflanzen von größter Bedeutung ist

die Übertragung von Pollen durch die Honigbiene. Ohne die Tätigkeit dieses

Insekts wäre unter anderem auch bei den Obstbäumen ein Fruchtansatz unmöglich.

Neben der Honigbiene ist noch eine ganze Reihe von Hautflüglern, wenn auch nur

indirekt, von besonderem Nutzen für den Menschen. Die Larven der Schlupfwespen,

der kleinen Brack- und Erzwespen sowie der teilweise wunderschön gefärbten

Goldwespen leben nämlich als Parasiten an und in den Larven sowie auch in den

Eiern anderer Insekten. Und gerade unter diesen Insekten finden sich viele der

gefährlichsten Schädlinge unserer Nutz- und Kulturpflanzen. Sie werden auf diese

Weise von den parasitisch lebenden Wespen in großer Zahl vernichtet. Die Zahl der bis heute bekannt gewordenen Hautflügler liegt etwa bei 100.000.

Doch dürfte sich die Gesamtzahl der Arten noch beträchtlich erhöhen, wenn erst

in den tropischen Gebieten noch intensiver nach den parasitisch lebenden

Kleinwespen geforscht wird. Verbreitet sind die Vertreter dieser Ordnung in fast

allen Lebensräumen, vom feuchten tropischen Regenwald bis in die trockensten

Wüstengebiete. Selbst hier sind noch zahlreiche Ameisen anzutreffen.

Entsprechend vielgestaltig sind auch die Lebensgewohnheiten der Hautflügler. Wie die Termiten, als die

stammesgeschichtlich ältesten Insekten mit einem ausgeprägten Sozialgefüge,

haben auch Bienen, Faltenwespen und Ameisen umfangreiche Staaten mit einem hohen

Grad sozialer Ordnung ausgebildet. Mehr als 90 Prozent der Hautflügler-Arten

allerdings leben einzeln (solitär), das heißt ohne jede soziale Gemeinschaft,

von der die vorher genannten drei Gruppen ja völlig abhängig sind. Dennoch

treiben auch die Weibchen der sogenannten solitären Arten eine ausgeprägte

Brutfürsorge. So beispielsweise die Grab- und Wegwespen, die ihre Beutetiere

durch einen Stich lahmen, in ihre Nester eintragen und an diesen ihre Eier ablegen.

|

|

Die Mehrzahl der Hautflügler trägt zwei membranartig durchsichtige

Flügelpaare (Name!). Die Hinterflügel sind dabei kleiner als die Vorderflügel.

An ihrem Vorderrand haben sie eine Reihe kleiner Häkchen ausgebildet, die sich

in dem umgeschlagenen Hinterrand der Vorderflügel einhängen. Während des Fluges

werden die angekoppelten Hinterflügel von den Vorderflügeln mitgezogen. Die so

erreichte „funktionelle Zweiflügeligkeit" wirkt sich auf die Flugtüchtigkeit

sehr günstig aus. Viele bodenbewohnende Arten, wie die Ameisen etwa, besitzen

keine Flügel, wenn man von den zeitweise erscheinenden geflügelten

Geschlechtstieren absieht. Bei den vorwiegend tropenbewohnenden Ameisenwespen

(Mutillidae) sind die Weibchen immer ungeflügelt, während die Männchen stets

Flügel tragen. Im übrigen können die Weibchen der Ameisenwespen außerordentlich

schmerzhaft stechen. Ihr Stachel, der aus einer Umbildung der Legeröhre

entstanden ist und deshalb bei allen stacheltragenden Hautflüglern nur bei den

Weibchen vorkommt, ist annähernd so lang wie der Körper. Die Mutilliden legen

ihre Eier in die Nester von Bienen, Hummeln und Wespen ab. Die ausgeschlüpften

Larven der Ameisenwespen fressen sodann die dort vorgefundenen Wirtslarven auf. Innerhalb der Gruppe der Hautflügler lassen sich nach dem Körperbau mühelos

zwei Gruppen unterscheiden. Bei der einen Gruppe, den Pflanzenwespen (Symphyta),

ist der Hinterleib breit und ohne Einschnürung mit dem Brustabschnitt

verbunden. Die Vertreter der zweiten Unterordnung zeigen hingegen eine starke

Einschnürung zwischen der Brust und dem von ihr deutlich abgesetzten Hinterleib.

Dabei wird die so bekannte Wespentaille gebildet. Sie werden mit einem

wissenschaftlichen Namen treffend als Apocrita bezeichnet, was im

Deutschen so viel wie „zerschnitten" bedeutet. Allerdings liegt dieser

Einschnitt nicht, wie zu vermuten wäre, direkt zwischen Brust und Hinterleib.

Das erste Segment des Hinterleibes ist vielmehr so eng mit dem Brustabschnitt

verschmolzen, daß seine wirkliche Zugehörigkeit kaum noch zu erkennen ist. Die

Wespentaille liegt demzufolge zwischen dem ersten und zweiten

Hinterleibssegment, wobei das letztere vielfach zu einem Stielchen verschmälert

ist. Abgesehen von gewissen Schlupfwespen, läßt sich dieser sogenannte Petiolus

besonders gut noch bei den Ameisen beobachten. Bei ihnen gilt das Stielchen

überdies als ein wichtiges Merkmal für die Abgrenzung von Familien, da es hier

jeweils eine andere Gestalt aufweist.

|

|

Die Unterordnung der Apocriten, für die bisher ein deutscher Name nicht

geprägt worden ist, umfaßt die überwiegende Mehrzahl aller Hautflügler. Im

allgemeinen unterteilt man diese Gruppe nochmals in die parasitischen

Hautflügler (Terebrantes) und in die Stechimmen (Aculeata). Die

letzteren, zu denen auch die oben bereits erwähnten Ameisenwespen gehören,

tragen im weiblichen Geschlecht einen Wehrstachel. Bei den Terebrantes

hingegen ist der Legebohrer nicht zu einer Waffe umgebildet. Mit ihm sticht die

Wespe das Wirtstier an (oder bei den Gallwespen die Wirtspflanze), um die Eier

einzubringen. Mitunter erreicht der Legebohrer ein Vielfaches der eigenen

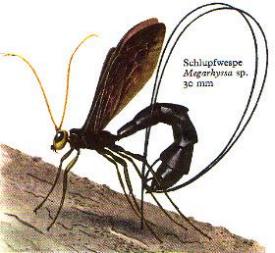

Körperlänge, so etwa bei der abgebildeten Schlupfwespe Megarhyssa. In

solchen Fällen dient er zum Durchdringen einer dicken Holzschicht, um

irgendwelche Insektenlarven anzustechen, die in abgestorbenen Bäumen ihre

Fraßgänge anlegen. Bewundernswert ist hierbei die Sicherheit, mit der das für

die Wespe unsichtbare Opfer gefunden und schließlich von dem Legebohrer auch

getroffen wird.

Während die meisten der apocriten Hautflügler nach Körperbau und Lebensweise

hoch entwickelte Insekten sind, weisen die Pflanzenwespen eine Reihe

altertümlicher Merkmale auf. Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß wir es hier mit

den ursprünglichsten Hautflüglern zu tun haben. Die ersten versteinerten

Überlieferungen, die wir als Angehörige dieser Insektenordnung ansprechen

können, sind den heutigen Holzwespen außerordentlich ähnlich. Sie stammen aus

dem oberen Jura, aus einer Zeit also vor etwa 150 Millionen Jahren. Allerdings

ist zu vermuten, daß die Pflanzenwespen, und damit auch die Hautflügler, noch

wesentlich älter sind. Die Pflanzenwespen, zu deren bekanntesten Familien die

Blattwespen (Tenthredinidae) und die Holzwespen (Siricidae)

gehören, ernähren sich ausschließlich von pflanzlichen Stoffen. Besonders die

Larven der Blattwespe, die gewöhnlich in großer Zahl auftreten, können zu

gefährlichen Schädlingen in der Land- und Forstwirtschaft werden. Die Larven der

Holzwespen mindern dagegen den wirtschaftlichen Wert der befallenen Hölzer

mitunter ganz erheblich. Dem Laien fällt es zumeist sehr schwer, die Larven der

Blattwespen von Schmetterlingsraupen zu unterscheiden. Und in der Tat ist die

Ähnlichkeit zwischen beiden, zumindest bei oberflächlicher Betrachtung, sehr

groß. So lassen sich wenig erfahrene Schmetterlingssammler oftmals täuschen und

tragen die falsche Beute ein. Da die meisten Blattwespenlarven, ähnlich wie

viele Schmetterlingsraupen, zur Verpuppung einen Kokon spinnen, stellt sich der

Irrtum meist erst beim Schlüpfen des fertigen Insekts heraus. Ihre große

Ähnlichkeit mit Raupen hat den Blattwespenlarven auch den Namen „Afterraupen"

oder „falsche Raupen" eingebracht. Unterschiede zeigen sich recht deutlich in

der Zahl der Punktaugen, in der Anzahl der Bauchfußpaare sowie in der

Vorrichtung, mit deren Hilfe die Larve sich an ihrer Unterlage festhält. Eine

kurze Diagnose der Blattwespenlarve würde folgendermaßen lauten: Kopfkapsel

rechts und links mit je einem kleinen Punktauge, Hinterleibssegmente durch

Querfalten unterteilt und mit sechs bis acht Bauchfußpaaren (Afterfüße),

Afterfüße ohne zusätzliche Klammerorgane, Anheften durch Saugwirkung. Der entsprechende Steckbrief für die

Schmetterlingsraupen hätte dagegen folgendes Aussehen: Kopfkapsel jederseits

mit mehreren dicht zusammenstehenden Punktaugen (Stemmata), Hinterleibssegmente

glatt oder behaart und mit höchstens fünf Bauchfußpaaren, Füße mit

Klammerorganen in Form von Haken- oder Borstenkränzen.

Ein bemerkenswertes Verhalten zeigen die Blattwespenlarven auf ihren

Nahrungspflanzen. Auf einem Blatt sitzen nämlich stets mehrere Larven dicht

gedrängt nebeneinander. Auch bei den Gespinstblattwespen lebt eine große Zahl

von Larven in einem gemeinschaftlichen Gespinst zusammen. Hält man ein Tier

abgesondert von seinen Artgenossen, so zeigt es eine auffallende Verzögerung in

seiner Entwicklung, auch wenn es ausreichend mit Nahrung versorgt wird.

|

|

Der Legeapparat der Pflanzenwespen ist von allen Hautflüglern am

ursprünglichsten gebaut, was bei der primitiven Organisation der

Pflanzenwespen durchaus auch zu erwarten war. Die kurze Legeröhre ist in

der Regel mit Reihen kleiner Zähnchen besetzt. Dieses sägeartige

Instrument ist daher vorzüglich geeignet, zur Ablage der Eier in das

Pflanzengewebe einzudringen. Etwas anders ist der Legeapparat der

Holzwespe gebaut. Er gleicht mehr einem kräftigen Sägebohrer, den das

Weibchen tief in das widerstandsfähige Holz treiben muß.

Auch die Larven der Holzwespen weichen erheblich von den oben beschriebenen

Afterraupen ab. Sie besitzen keine Bauchfüße, und nur ein kräftiger Dorn an der

Spitze des Hinterleibes dient der Fortbewegung in den Fraßgängen. Außerdem sind

sie blind. Unter den apocriten Hautflüglern nehmen die Ameisen (Formicidae) eine

besondere Stellung ein. Sie sind außerordentlich häufig und fast überall

anzutreffen, selbst dort noch, wo die Lebensbedingungen auf ein Minimum

beschränkt sind. Hinzu kommt eine wahrhaft unermeßliche Zahl von

Einzelindividuen, die jede andere landbewohnende Tier-Art bei weitem übertrifft.

Sicher geht man nicht fehl mit der Vermutung, daß die Ameisen die erfolgreichste

aller Insektengruppen darstellen. Wir kennen bis heute nahezu 6000 verschiedene

Ameisen-Arten, die alle in ihrem Körperbau recht einheitlich und typisch sind.

Es dürfte deshalb wohl auch niemandem besonders schwerfallen, eine Ameise als solche zu erkennen, wenngleich es einige andere Insekten gibt, die

ihnen außerordentlich ähnlich sehen. Die Weibchen der Ameisenwespen, manche

flügellosen Schlupfwespen und — außerhalb der Hautflügler — sogar einige

Wanzen-Arten sind dermaßen ameisenähnlich, daß sie nur bei genauem Hinsehen, und

oft allein vom Fachmann, der richtigen Gruppe zugeordnet werden können. Die

sichersten Merkmale zu ihrer Erkennung liegen in dem weiter oben schon erwähnten

Hinterleibsstiel der Ameisen, sowie in der Form ihrer Fühler. Während der

Petiolus entweder zwei Knoten bildet (Familie Myrmicidae) oder in eine

flache, aufrechtstehende Schuppe verlängert ist (Familie Formicidae),

sind die Antennen in einer typischen Weise abgewinkelt oder gekniet, wobei das

erste Fühlerglied fast die Hälfte der gesamten Fühlerlänge einnimmt.

|

Es ist kaum anders zu erwarten, daß auch der Mensch sich mit einer so

allgegenwärtigen Insektengruppe auseinandersetzen muß. Viel bemerkenswerter ist

dabei die Tatsache, daß die Ameisen einerseits zu den gefährlichsten Insekten

tropischer Gebiete gehören, andererseits aber gehegt und durch das Gesetz

geschützt werden, wie unsere Roten Waldameisen. Zu den am meisten gefürchteten

Arten gehören die Treiber- oder Wanderameisen (Dorylidae), die in den

Tropen der Alten und Neuen Welt verbreitet sind. Diese Räuber, die keine festen Nester anlegen, wandern von Zeit zu Zeit in riesigen Zügen mit nach

Hunderttausenden zählenden Tieren über weite Strecken. Unterwegs überfallen die

bis zu 1,5 Zentimeter großen Ameisen jedes andere Lebewesen, das sich nicht

rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Tiere bis zur Größe einer Hirschkuh

werden mit den scharfen Oberkiefern soweit zerschnitten, daß nicht mehr als ein

Haufen Knochen und Haare übrig bleibt. So ist es verständlich, daß die Farmer

vor dem anrückenden Heer ihre Haustiere und sich selber in Sicherheit bringen.

Nicht minder gefürchtet sind die in den neuweltlichen Tropen lebenden

Blattschneiderameisen (Atta), obgleich sie nur Pflanzennahrung zu sich

nehmen. Die Tiere ersteigen die Bäume, zerschneiden die Blätter und schleppen

sie Stückchen für Stückchen in langen Prozessionen in ihr Nest. Die

eingetragenen Blätter werden hier zu einem Nährboden für ihre Pilzzucht

verarbeitet. Kleine eiweißreiche Auswüchse der Pilze stellen die eigentliche

Nahrung der Ameisen dar. Innerhalb kürzester Zeit sind die Tiere in der Lage,

Bäume und Sträucher völlig zu entlauben und somit auch Plantagen auf das

schwerste zu gefährden.

Als soziale Insekten bilden die Ameisen hoch entwickelte Staaten, deren

Mitglieder sich auf drei Kasten verteilen. In den teils unter der Erde, teils

oberirdisch angelegten Nestern, den typischen Ameisenhaufen, leben eine oder

auch viele Königinnen, die Männchen und die Arbeiterinnen. Die letzteren sind,

im Gegensatz zu den Termiten, stets unfruchtbare Weibchen, die auch die

Hauptmasse des Staates ausmachen. Bis zu zwei Millionen Tiere kann ein Volk der

Roten Waldameise umfassen, und diese Zahl wird von manchen tropischen Arten noch

um ein Vielfaches übertreffen. Bei einem solchen Individuenreichtum liegt es auf

der Hand, daß die Roten Waldameisen eine Unmenge von anderen Insekten, zumeist

Forstschädlinge, als Nahrung eintragen. Deshalb sind sie für den Menschen sehr

nützlich und werden durch die Naturschutzbestimmungen ausdrücklich geschützt.

Nach dem Hochzeitsflug gründen die Weibchen (Königinnen) eine neue Kolonie.

Vorher werfen sie ihre Flügel ab und suchen einen geeigneten Platz. Während die

Männchen bald nach der Begattung sterben, erreichen die Königinnen ein Alter bis

zu 20 Jahren. Die Arbeiterinnen werden etwa drei Jahre alt.

|

|

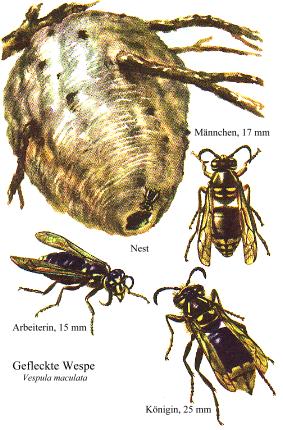

Im Gegensatz zu den ausdauernden Ameisenstaaten bestehen die Staaten der

einheimischen sozialen Faltenwespen (Vespidae) nur ein Jahr.

Einzelne befruchtete Weibchen dieser gefährlichen Stachelträger

überwintern und gründen im Frühjahr eine neue Kolonie. Zum Bau ihrer

kunstvollen, oft mehr als kopfgroßen Nester schaben die Wespen mit ihren

kräftigen Kiefern Holzfasern ab, die sie zu Papiermache verarbeiten. Die

Waben im Innern des Nestes werden in mehreren Stockwerken übereinander

gebaut und sind von einer Hülle aus Papiermache umgeben. Die Nahrung der

Faltenwespen bilden vorzugsweise andere Insekten, die mit großem

Geschick gefangen werden. Besonders die größte unserer heimischen

Faltenwespen, die eine Länge bis zu 3,5 Zentimetern erreichende

Hornisse, ergreift mit erstaunlicher Wendigkeit selbst recht massive

Beutetiere. Diesen zerbeißt die Hornisse gewöhnlich sofort den Kopf und

trägt sie unter Zuhilfenahme ihrer Beine, mit denen die Beute während

des Fluges festgehalten wird, in ihr Nest. Die älteren Larven werden

vorzugsweise mit tierischer Kost ernährt. Wenn auch die Wespen große

Räuber sind, verachten sie doch keineswegs auch pflanzliche Produkte.

Vor allem die Hausfrau weiß zur Einkochzeit ein Lied davon zu singen,

wenn ganze Scharen dieser stechlustigen Gesellen, vom Duft

herbeigelockt, sich an der frischen Marmelade gütlich tun. Auch

überreifes Obst, ob nun im Garten oder auf der Torte, ist sehr begehrt.

Hier muß man beim Verzehren, sofern sich Wespen eingefunden haben,

außerordentlich vorsichtig sein. Bei einem Stich in die Zunge oder in

den Gaumen kann ein Mensch an der auftretenden Schwellung ersticken.

Abgesehen von dem heftigen Schmerz, ist sonst bei Wespenstichen nichts

Ernstliches zu befürchten. Auch Hornissen sind schädlich, wenn sie an

jungen Trieben häufig die Rinde abschälen, um an den süßen Pflanzensaft

zu gelangen. Nicht weniger unbeliebt sind solche Exemplare, die sich

darauf spezialisiert haben, die Honigbienen von den Blüten wegzufangen. |

|

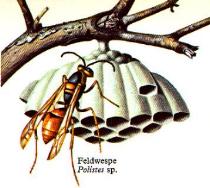

Zuweilen findet man, geschützt an Steine oder Bretter angeheftet, eine kleine,

mehr oder weniger runde Wabe. Das Ganze sitzt auf einem Stielchen und umfaßt nur

wenige Zellen. Ihr Erbauer ist die wenig scheue Feldwespe (Polistes). Im

Gegensatz zu den eben erwähnten Arten sind die Feldwespen kaum angriffslustig

und in ihrem Körperbau auch schlanker als jene. |

|

|

|

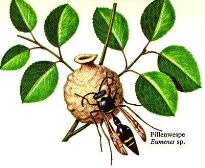

Zierlich und kunstvoll wirken

die aus Lehmklümpchen gefertigten Brutkugeln der Pillenwespen (Eumenes).

In ihrer Form erinnern sie an einen winzigen Krug, zumal die dünnwandige Kugel

oben mit einem Kragen abschließt. Die Pillenwespen, die stets einzeln (solitär)

leben, sind räuberisch. Sie erbeuten Schmetterlingsraupen, Larven von

Blattwespen und anderen Insekten, die durch einen Stich gelähmt werden. Mit dem

bewegungslosen Opfer fliegen sie zu ihrer Brutkugel, in die sie vorher noch ein

Ei abgelegt haben. Wenn die Beute — zumeist sind es mehrere kleine Räupchen —

eingebracht ist, verschließt die Wespe den Eingang mit einem Lehmklümpchen. Die

ausgeschlüpfte Wespenlarve frißt die gelähmten Raupen auf, und zumeist reicht

der Vorrat, bis die Larve sich verpuppt. Ähnlich wie die Pillenwespen, betreiben

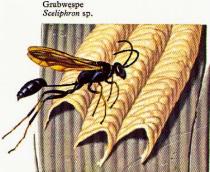

auch die zahlreichen Arten der Grabwespen (Spheädae) eine intensive

Brutfürsorge.

|

|

|

Und mehr noch als jene, sind die Grabwespen hervorragende Jäger,

die den verschiedensten Insekten nachstellen und sehr oft auch Spinnen erbeuten.

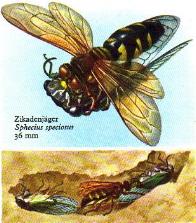

So haben sich beispielsweise die Weibchen der vorwiegend in den Tropen

verbreiteten Gattung Sceliphron ausschließlich auf Spinnen

spezialisiert. Diese ungewöhnlich langbeinigen Tiere, deren Hinterleib vorn in

ein langes Stielchen ausgezogen ist, lähmen die aufgespürte Beute durch Stiche

in das Nervensystem. Anschließend transportieren sie die Spinnen in ihre aus

Lehm gemauerten, mehrzelligen Nester, die vorzugsweise an Wände und Decken alter

Gebäude angeklebt werden.

Eine andere Grabwespe, der in Nordamerika vorkommende Zikaden Jäger (Sphecius

speciosus), trägt ebenfalls durch Stiche gelähmte Singzikaden als lebende

Konserven für ihre Nachkommen ein. Dem Umfang ihrer Beutetiere entsprechend,

sind die Zikadenjäger selber recht große und kräftige Insekten. Außerdem tragen

sie eine lebhaft schwarze und gelbe Zeichnung. Ihr Nest legt diese Grabwespe in

Erdhöhlen an. |

|

|

Im tropischen Amerika leben die als Spinnentöter bekannten Wegwespen (Pompilidae)

der Gattung Pepsis. Diese imposanten, prachtvoll blauschwarzen

Insekten sind mit sechs Zentimeter Körperlänge und elf Zentimeter Flügelspanne

die größten Haut-flügler überhaupt. Nicht weniger mächtig ist auch der Gegner

der Pepsis, denn sie hat sich auf die riesigen Vogelspinnen

spezialisiert. Hat die Wespe eine solche Spinne aufgespürt, so kommt es in der

Regel zu einem erbitterten Kampf. Am Ende behält die wendige Pepsis,

trotz wütender Abwehr der Vogelspinne, in den meisten Fällen doch die Oberhand.

In einem günstigen Augenblick bringt sie einen lähmenden Stich in das Nervensystem der Spinne an. Sobald diese

bewegungslos geworden ist, wird sie von der Wespe in ein vorher gegrabenes Loch

gezogen und mit einem Ei belegt. Danach verschließt die

Wespe den Eingang zu der

Höhle wieder sorgfältig mit Erde. Auch in Mitteleuropa gibt es spinnenjagende

Wegwespen, die sich mit einer Größe von nur 10 bis 15 Millimetern ihren

tropischen Verwandten gegenüber jedoch recht bescheiden ausnehmen. Im Frühjahr

hat man häufig Gelegenheit, die überwiegend dunkel gefärbte, am Hinterleib rot

gebänderte Bürstenwegwespe (Anoplius fuscus) auf sonnenbeschienenen,

sandigen Waldwegen zu beobachten. Die Wespe stellt hier den dickleibigen

Wolfsspinnen nach, die sie, mit einem Ei beschickt, als Nahrung für ihre Brut

vergräbt. |

|

|

|

Wenn im Sommer die Bäume voll belaubt sind, fallen dem aufmerksamen

Beobachter zahlreiche Blätter auf, die spitzkonische oder kugelige Gebilde, oft

von beträchtlicher Dicke, tragen. Es handelt sich

hierbei um Wucherungen des

Pflanzengewebes, die allgemein als Gallen bezeichnet werden. Außer winzigen

Wespchen, die in die Familie der Gallwespen (Cynipidae) gehören, kennen

wir noch eine Reihe anderer Gallenerzeuger. Blattläuse, Gallmücken und

Gallmilben sind neben den Gallwespen die häufigsten Erreger aus dem Tierreich,

während Pilze ebenfalls Gallbildungen hervorrufen können. Die weitaus meisten

Gallen finden sich auf den verschiedenen Eichen-Arten. Am bekanntesten sind die

bis zu drei Zentimeter Durchmesser erreichenden Eichen-Galläpfel, die in der

Regel zu mehreren auf der Unterseite der Blätter sitzen. Urheberin ist die

Gemeine Eichengallwespe (Cynips quercusfolii), die neben einer reinen

Weibchengeneration, die sich ohne Befruchtung fortpflanzt, auch eine

zweigeschlechtliche Generation mit Männchen und Weibchen ausbildet. Die Weibchen

stechen das Pflanzengewebe an und legen ihre Eier darin ab. Die Gallbildung

setzt jedoch erst ein, wenn die Larve geschlüpft ist; vermutlich unter der

Einwirkung von Stoffen, die von der Larve ausgeschieden werden. Die Galle selber

bietet der Gallwespenlarve ausreichend Nahrung und, zumindest vor der Witterung,

auch Schutz. |

|